-

融资

融资

上海飞翮“智享工作云平台”揽下2018年度中国人力资源科技论坛“极客大奖”

2018年4月20日,中国人力资源科技论坛在上海四季酒店隆重举办。本次论坛是由HRTech China主办,作为比肩全球三大人力资源科技论坛,论坛超过1400位来自全国各地的HR科技同仁参与,同时还有包括SAP SuccessFactors、京东企业购、金蝶国际、FESCO、平安集团在内的二十余家行业知名的人力资源科技服务商与机构同时参与。

上海飞翮作为国内首家VMS SaaS供应商,也受邀参加了此次科技论坛,凭借旗下核心产品“智享工作云平台”,在入围评选的企业中上海飞翮信息技术有限公司荣获“极客大奖”。

上海飞翮系中国首家外包服务供应链管理企业,基于目前的市场现状,上海飞翮通过多年的外包管理经验,采用先进的SaaS技术,打造了“智享工作云平台”。目标定位清晰,以通过穿透发包企业、供应商和从业人员作业过程管理为基础,打造外包服务的生态圈。

本次人力资源科技论坛上,在主题为“FUTUR OF HR”的环节中,上海飞翮创始人、CEO王立刚先生作为特邀演讲嘉宾分享了关于“连接、洞察和赋能——人力资源和业务外包”的话题演讲。以具体的数据向大家展现了外包在人力资源行业的重要性和影响。

全球500强企业都在采用外包服务。

目前我国从事“灵活用工”的劳动力达到7000万人,但还不足劳动力总人口的10%。

2017年的数据表明,日本、美国的灵活用工比例持续走高,外包和灵活用工已经迅速成为全球企业广泛采用的一种模式,并且会对企业管理产生巨大的影响。

王总表示:“随着社会化专业分工、共享经济的快速发展,外包和灵活用工已经在潜移默化的改变着企业工作完成方式,如何利用技术手段来构建人力资源和业务外包,提升外包价值在当今社会环境下是非常值得我们讨论的话题。外包和灵活用工的管理已经成为企业重点关注的问题,这是延伸到企业自身之外的管理,和传统的企业内部管理完全不同,外包业务管理的能力,直接影响投资回报率,在当前经济形势下,通过更加有效的过程管理,保证可控的产出尤其对于企业的高层管理人员和股东来说非常重要。”

随后王总对通过“连接、洞察和赋能”这三个关键词实现企业业务外包和灵活用工的价值做了详细介绍和分享。

连接——采购商、供应商和灵活就业人员

提升外包管理的基础条件是建立相关各方的有效数据连接。采购商、供应商可能都有系统,甚至有多套系统,如何按照统一标准实现互联互通,这需要借助第三方平台模式。智享工作云平台可以同企业现有系统并存,从外包业务管理的角度实现系统和数据的连接,可直接使用或系统对接集成。

洞察——每天每人的工作过程和结果

当通过连接获取到外包人员任务分配和完成情况等过程管理数据后,无论是供应商还是采购商,都能够实现自动化业务洞察。

赋能——为供应商赋能,持续提升服务水平

要想获得好的外包服务,供应商的能力非常重要,只有帮助供应商赋能,采购商才能获得更大的收益。为供应商提供统一的平台来管理外包服务是对供应商服务能力的有效提升。

提供人力资源和业务外包供应链管理SaaS服务的“智享工作云平台”:核心技术包括平台成熟的微服务架构、人工智能、大数据分析等。智享工作云平台提供了外包关键过程管理模块,包括招聘过程管理、培训过程管理、工作过程管理、绩效和薪酬管理、财税处理等核心内容,同时,基于大数据分析,形成采购商、供应商、个人的画像,针对他们的不同需求提供更有针对性的服务。与企业自身内部管理系统不同,“智享工作云平台”更关注平台各方的交易处理,更关注不同行业和岗位的SOW管理模板的建立,核心业务是帮助采购商、供应商、外包人员更好的实现外包价值。

智享工作云平台价值:

采购商价值——使采购商灵活用工受控,从而使企业聚焦其核心价值。

供应商价值——使供应商为客户提供更智能的服务,并从竞争中脱颖而出。

从业人员——帮助劳动者获得合规性保障和更方便准确的职业发展。

王总在演讲的最后向大家宣布了一则好消息,“智享工作云平台”于2018年4月完成千万级A轮融资,由曾是中国A股市场最年轻的上市公司董秘王斌创立的翊翎集团投资,本轮融资完成后,上海飞翮将进入一个高速发展的轨道,完善产品布局,招募专业销售团队,加速进军企业级外包服务和灵活用工市场。

2018年度中国人力资源科技论坛现场

2018年度中国人力资源科技论坛圆桌会现场

现场客户咨询智享工作平台产品

上海飞翮信息技术有限公司

数字赋能——BPO大道至简

连接洞察——BPO知行合一

-

融资

融资

飞翮“智享工作云”获翊翎资本千万级投资,构建企业外包服务(灵活用工)的服务生态圈

上海飞翮系中国首家人力资源外包服务供应链管理企业,2018年4月宣布获得翊翎资本千万级融资,本轮融资完成后,上海飞翮将进入一个高速发展的轨道,完善产品布局,招募专业销售团队,加速进军企业级外包服务和灵活用工市场,飞翮已经为多行业百家大型企业提供服务,为企业提供了对其灵活工作人员的不可思议的洞察力,提供对开支的全面了解,优化管理流程,提升企业外包项目效率和收益,其本身也成为国内VMS(供应商管理)领域的领军企业。

据全国总工会提供的数字,全国劳务派遣员工已经达到7000万,我国共设立各类人力资源服务机构2.71万家,人力资源服务从业人员45.1万人,行业全年营业总收入9,680亿元,比上年增长了20.13%。预计到 2020 年,行业规模将突破2万亿元。

目前我国外包市场,供应商提供的服务以劳动关系管理、社保缴纳和工资代发为主,对业务的管理能力不强,缺乏连通客户、业务管理和员工作业的外包服务管理系统,外包服务无法实时精准监控过程。发包企业往往有多家外包服务供应商,在没有系统支持下,发包企业需要花费大量人力物力来进行供应商管理,很难做到统一供应商服务标准、业务流程优化和提升,大多数情况下出现问题不能及时发现、迅速处理,导致发包企业自身受到不利影响。“不外包没时间睡觉,外包后不敢睡觉”成为行业共性。

上海飞翮创始人、CEO王立刚谈到平台给企业带来的价值时表示,智享工作云是通过对业务外包的服务过程管理和提供交易处理等系统化服务,帮助发包方实现供应商和外包过程的透明化管理,实现最佳优化和提升外包投资回报率,使发包企业能够找到最佳的服务提供商并洞察服务过程;帮助接包方提升管理效率和数据化能力,实现降低服务成本和保障服务质量,并且通过获得金融等相关服务,有效提升其业务发展能力,使供应商不断提升管理水平、解决资金问题、获得更优质的客户;帮助劳动者获得合规性保障和更方便准确的职业发展。从而建立行业标准,提供管理和支持外包业务过程的工具和增值服务;同时发挥生态圈的能力,实现企业服务交易对接,供应链金融服务和相关服务聚集。通过VMS系统帮助各方提升业务效率,降低业务成本,更好达成业务目标,并通过规范化促进业务外包的快速、健康发展。

-

融资

融资

喔趣宣布获得近1亿元融资,投资方为DCM和光速中国

4月8日消息,WorkTrans喔趣透露,公司已于今年2月获得近1亿元人民币融资,投资方为DCM和光速中国,其中A轮由DCM领投,A+轮由光速中国领投,DCM追投。本轮资金将主要用于产品研发和全国服务网络的建立。

资料显示,WorkTrans喔趣成立于年2015年,以企业最基础最刚需的考勤做起,提供多样化考勤方式、移动排班、多地统一管理等功能。2016年,公司围绕考勤开发了集合快薪资、花名册、招聘、培训等一体化的人事管理平台,打通了人事管理链条的上下游。2017年,喔趣创立智慧研究院,随后推出“WorkTrans人力精算”系统,致力于帮助中大型企业优化人力成本,提高企业竞争力。

这款由喔趣近百个工程师历时两年研发的“WorkTrans人力精算”系统,主要解决四大难题:

1、重构HR Saas系统

首先,喔趣用云的手段重构了HR SaaS系统,包括云考勤、花名册、快薪资以及其他组件,共同构成基础人事信息平台。云是最安全的管理方式,且能够让企业所有的经济行为数据联通,避免形成数据孤岛和死海。

2、大数据360度精准预测工时

针对生产制造型企业,WorkTrans人力精算系统会针对ERP数据以及员工表现作追踪和分析,预估下一阶段的工时数量和所需要的员工技能;针对餐饮企业,系统会根据门店营业额数据以及员工技能来精确预测下一阶段某个时间跨度内,具体需要多少工时。

3、实现智能排班

过去按照周、月手动排班的方式极易产生闲时浪费劳动力、忙时服务质量不高等后果,也很难实现生产线或门店之间员工的灵活调动。WorkTrans人力精算系统推出最小化时间颗粒排班引擎,以半小时为单位,通过人力精算算法推演实现智能排班。同时提倡员工多技能标签化,未来每一个员工都有多种可能性。

4、实现人力资源共享

同时喔趣借鉴了日本的管理理念:支持并鼓励企业做生厂线或门店之间的人力资源共享,这最高可为企业节省18%的工时。围绕智能排班体系,喔趣还开发了宿舍管理系统、临时工管理系统、移动化的SSC(共享服务中心)以及数据分析平台等相应组件。

目前,有三千多家企业在运用“WorkTrans人力精算”系统。据统计,这套系统可为企业综合节省8%左右的工时。而且这套系统可以自动学习自动进化,它会比主管更加了解员工,比店长更清楚下周需要的工时数量。喔趣以服务中大型劳动密集企业为主,70%的客户来自连锁零售、生产制造以及安保物流行业,如华莱士、吉祥馄饨、乡村基、华润万家、福耀玻璃、世茂物业、惟熙保安、宗保保安、爱康国宾等。

谈及此次投资喔趣,DCM执行董事赵磊表示原因有两个:“1、随着劳动力成本逐年上升,如何更有效地管好劳动力成为企业管理者越来越重视的话题;2、近年来随着移动互联网在蓝领用户中的普及,喔趣提供的以移动互联网为主的解决方案顺应了广大雇主和员工的需求。”

而光速中国副总裁王国栋表示,“随着中国人口红利的逐渐消失,劳动力成本的提升已迫使服务业和制造业进入到了转型关键期,只关注收入不担心成本和效率的时代已经一去不复返,我们看好劳动力管理这一领域未来的广阔发展前景。喔趣CEO储峰对于行业具备前瞻性的理解力和判断力,团队在产品、技术和销售各方面均很具战斗力,我们期待公司能在中国产业转型的大历程中成为一剂重要的助推剂。”

据了解,未来喔趣将不断深入更多的企业,致力于把人力精算的理念和实施经验带入到更多的行业中,推动中国人力资源迈进智能化3.0时代。

来源:投资界(ID:pedaily2012)

-

融资

融资

面向大学生群体的社交应用Playbook,已获YC早期12万美金投资

尽管在很多年前,就出现了大量的基于社交属性的规划类移动应用(Social planning)产品纷纷推出,但是经过多年的发展,这一类应用并没有在全球范围获得广泛的普及和使用。

而一家近期由Y Combinator支持的创新公司似乎开始又重新在这个领域获得了人们的关注。这家名叫Playbook的初创公司的主要功能是可以让人们了解身边周围的人正在做什么,并通过线下加入他们。事实上,这家公司并不希望人们都把全部的时间花费在移动应用程序上,而Playbook的与众不同的地方在于它主要关注的是大学校园市场。

事实上,你或许会发现Playbook与其他社交类应用的成功有一些共同之处。就像Facebook一样,Playbook的三位创始人Luke Heine、Raphael Rouvinov和Sean Sullivan都曾就读于哈佛大学等大学就读。他们创办Plabook的初衷在当时主要为了看看他们的朋友在夏天都去哪里度假。在2014年,Luke Heine创建了Playbook应用程序,并将其推广了其他13所大学(当时他还在哈佛大学就读)。

在2016年,Luke Heine和Raphael Rouvinov从零开始重新编写了Playbook并开始全职创业的工作。从那时起,Playbook重点关注的是人们每天都在做什么,而不是将精力放在关注人们在暑假做点什么。

Luke Heine表示,我们看到了一个新的机会,这个机会不是去提前规划时间的安排,而是人们自发地在做什么。比如说,我们不太可能在15分钟内同时召集5个伙伴一起打篮球,但是如果有人知道我就在附近,而且此时此刻我正想打篮球,那么,我们就或许会知道会有一场篮球比赛马上会开始。

你可以将这些信息与特定的团队或是大学进行分享或者附近的学校也可以。Playbook已经在今年2月份首先在哈佛大学推出,并计划在普林斯顿大学、韦尔斯利大学、耶鲁大学以及密歇根大学推出。

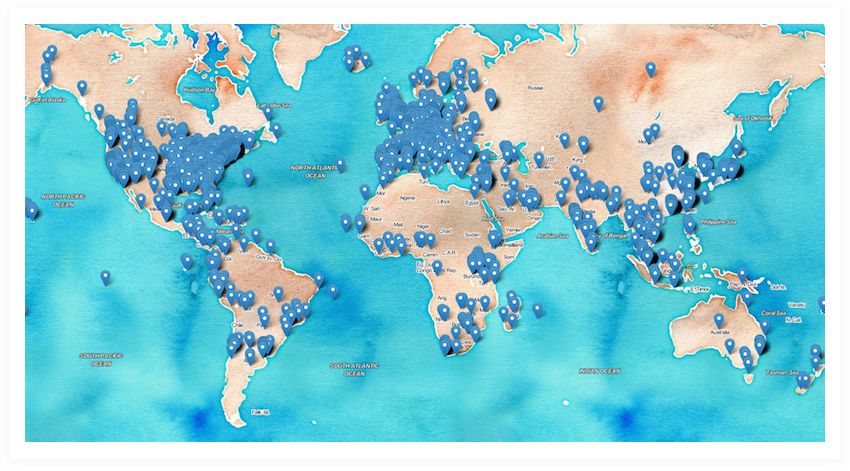

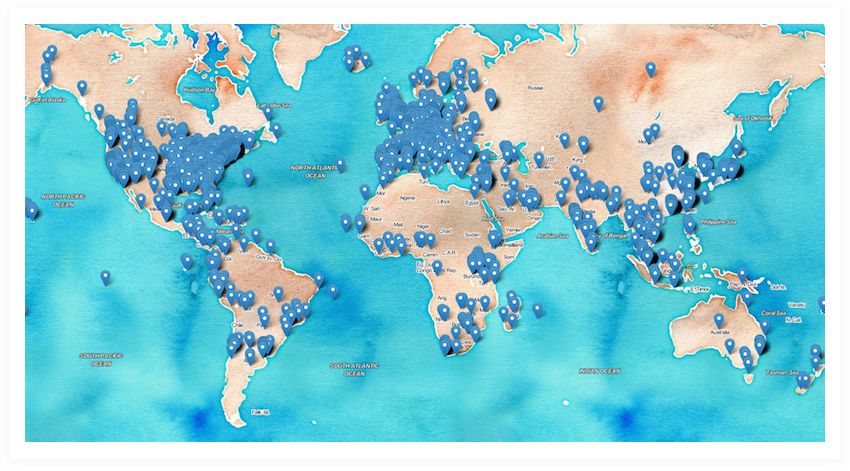

在去年夏天,总共有来自126个国家的230所大学的2400名学生注册了Playbook的桌面应用。自从今年2月份移动应用程序发布以来,总共有244名学生注册,其中有30%的用户几乎每天都来查阅各种信息。

目前,Playbook已获得了Y Combinator的12万美元的投资。

来自 映魅咨询

-

融资

融资

帮助企业员工轻松换岗升职,Degreed获4200万美元C轮融资

编译:猎云网 福尔摩望

当一名员工希望在自己的职业生涯中取得进步时,所处公司可能会有严格的等级路径,需要其付出许多时间和精力才能取得心目中的目标。于是,许多人选择了跳槽;但是,也有员工想要在不离开的情况下有所尝试。

与其从代理升职到代理主管,或者遵循一些现有的晋升路径,不如考虑公司其他部门的机会。想要晋升或更换部门,要么可以参考每个部门可直接比较的技能组,要么可能需要一些技能补充,那么这就是Degreed所做的事情。

作为一家在线服务公司,Degreed会识别这些技能差距,并了解如何学习和跟踪。Degreed不希望将员工锁定在一个单一的轨道上,而是希望雇主给予工具,帮助员工更好地提高他们的技能。相对的,这对雇主来说也更有价值。

近日,Degreed宣布,它已经获得了4200万美元的融资,由Owl Ventures和Jump Capital共同领投,Founders Circle Capital和现有投资者参投。该服务在企业内部启动,识别出提供诸如项目管理等技能工作机会的内容,然后向员工展示如何开始学习这些技能。在此之后,它会确定出获得这些技能的最佳途径,并帮助员工了解他们的进展。

网站:https://degreed.com/

刚被任命为公司首席执行官的Chris McCarthy说道:“真正的挑战是,无论内容来源多么大或者多么复杂,无论是更高等的教育还是正规培训,它都会变得越来越小。如果你知道努力的方向,那么你就可以构建这些技能。随着内容的普及,无论对企业还是个人,所有这些平台都是学习的跳板而已。他们在完成这一方面上做得很好。在此之前,没有任何东西可以穿过这些学习障碍。”

©由TechCrunch提供

McCarthy说,虽然部分人可能担心,一旦雇主帮助员工学习新技能,员工们可能就会利用这一新技能去别处求职。但是,在与客户打交道的过程中,并没有发现此类的问题。这是因为,最终雇主们将在帮助员工成长和学习的过程中,发现员工的价值,并且提供与之相符的奖励和回馈。进而,员工也觉得从中有所收获,自然愿意留在公司。

当然,Degreed面临的一大挑战不仅在于需要识别出能衡量员工学习进度的“晴雨表”,还要评估其质量。例如,一个简单的线性代数的MIT视频课程,可能最终实现的结果会优于许多知名平台的课程。那么,如何明确这个“优于”的指标,就是个问题。

虽然,最初Degreed可以作为教育内容的中心点或聚集点,但所有这些信息都帮助它创建了一个强大的数据集,以进一步帮助员工找出他们需要学习的技能,甚至是他们没有意识到的需要学习的技能。当一名员工第一次使用这一服务时,他希望Degreed能够提供公司内部的信息以及员工所感兴趣的内容,以便立即了解他们想要学习的内容。

最终,这会形成一个反馈循环。像Degreed这样的工具已经习惯了员工想要学习的东西,并开始发现公司内部需要填补的技能空白。如果所有事情都按照你所预期的方式进行,那么公司层级结构的整体概念可能就不再存在了。而员工希望挖掘出他们想要的技能,并成为真正能够绘制出真实发展路径的人。

McCarthy表示:“如果没有参与,只是有数据是不够的。你可以拥有所有最佳模型和内容,但是如果人们没有使用产品,则无法精简出有用的数据。他们通过这些数据来做决定,可能看到的只是冰山一角。但是现在公司可以坐下来说,'这是水下的学习冰川’,它将所有事情整合在一起,放在一个地方,让人们可以看到,触摸到,并看到真正的路径。”

对员工培训领域感兴趣的企业肯定有很多,尤其是那些越来越渴望机器学习的大公司,就比如两年前融资4000万美元的Grovo。然而,虽然每个平台都想杀出重围,但是,想要让企业用户们心甘情愿地买单,承认该平台的数据最好(或者最多)却并不简单。当然,这也是McCarthy希望Degreed能给100万注册用户提供的东西。

原文:

Degreed gets $42M to help build a tool to help employees learn the right skills

When an employee is looking to advance in their career, where they work might have a kind of strict hierarchical path for the role they're in and what titles come next — but there's a good chance that employee might want to try something new without leaving their company.

Instead of going from just an agent to a manager of agents, or following some existing promotion line, a company that's large enough probably has plenty of other opportunities within it across many different divisions — each with either a directly-comparable skillset, or one that might need some slight additions. That's where Degreed, an online service for identifying those skill gaps and how to pick them up, as well as track them, comes. Instead of locking employees into a single trajectory, Degreed hopes to give employers tools to help employees improve their skills even more, and in the end become much more valuable to the employer. Degreed today said it has raised $42 million in a venture financing round co-led by Owl Ventures and Jump Capital, with Founders Circle Capital and existing investors participating.

The service launches inside an organization, identifies the content that offers an opportunity to work on skills like project management (often made by the company itself), and then shows employees how to start working on those skills. And those skill gaps between roles might actually be much smaller than those employees think, and it's just a matter of identifying what they need to work on in order to grow within their company. After that, it identifies the best ways to get those skills, which can come in the form of content or potentially other avenues, and helps employees figure out how far along their progression path they are.

"The real challenge is that no matter how big or sophisticated any one content source is, whether it's higher education and formal training, that’s increasingly a smaller slice of the pie," Chris McCarthy, who was named CEO of the company today, said. "If you know where to look, you can build any skill. As content proliferates — for enterprises and for individuals — all these platforms are islands of learning. They do a good job of getting through that experience. Nothing prior to that is weaving through those islands of learning."

© Provided by TechCrunch

McCarthy said even though the employers are helping their employees learn new skills, which might even help them get jobs elsewhere, they aren't having an issues signing up potential clients. That's because in the end, employers are going to see more value in helping those employees grow and learn new skills, and that might provide its own feedback loop where employees feel like they are getting the most from their company and want to stick around.

Of course, one of the big challenges for Degreed is not only identifying content that can serve as a barometer for learning a new skill, but also gauging its quality. For example, an online MIT course on Linear Algebra — just a series of videos and problem sets — could potentially end up superior to the other online course next to it on some well-known online course service.

While Degreed may have initially served as a kind of hub or aggregation point for educational content initially — or at least, that's what people thought it was, McCarthy said — all that information coming in has helped it create a robust data set that it can use going forward to further help employees figure out what skills they need to learn, or even skills they didn't realize they want to learn. When an employee comes in the door for the first time, the hope is that Degreed will have enough information for what's inside the company and what the employee is interested in to gauge right away what they might want to learn.

That, in the end, provides a neat feedback loop. A tool like Degreed gets used to what employees want to learn, and starts to spot skills gaps inside a company that need to be filled. If all that plays out the way you might expect, then the whole notion of a hierarchy in a company might be a thing that might not exist for much longer — and employees, who are hopefully digging up the skills they want and would be good at, are the ones that chart out the real progression path inside a company as it tries to achieve its goals.

"Without engagement, just having data is insufficient," McCarthy said. "The data you need only comes from engagement on a platform. You can have all the best models and content, but if people aren’t using the product, you can’t reduce the data that’s helpful. They’re making these decisions looking at the data, and they might see the tip of the iceberg on the surface of the water. But now companies can sit back and say, 'here’s this glacier of learning under the water.' It’s a combination of putting a place in the individual where a person can touch it and see it and see a real pathway."

There is definitely a lot of interest in the employee learning space, especially as it makes sense for larger companies who are increasingly aching for niche talent like machine learning are looking to find the best people — who might even be at their own company. Grovo, for example, raised $40 million about two years ago. But as is the case with any platform looking to win, it's going to be a race to get the best (and most) data to convince employers that they can quickly and efficiently identify the the best people to learn a skill, something McCarthy hopes Degreed has with a million licensed users.

-

融资

融资

获数千万元融资,区块链行业知识培训机构“深创学院”想做区块链“黄埔军校”

近日,深创学院宣布获得数千万元人民币战略投资,由极豆资本领投,共识资本跟投。本轮融资资金将主要用于团队扩充与建设、线下运营体系布局,以及购买AP/VR/MR全景技术教学所需的专业设备。

深创学院由“遇见未来教育科技有限公司”创办,定位于区块链行业专业知识培训学院。深创学院采取“传统+前沿”相结合的教学模式,针对行业知识、专业咨询、趋势解读等知识内容进行培训讲解,主要通过行业论坛、课程培训等线下服务生产内容,再结合线上形成一体化知识分发平台。

公司旗下由知识制作中心、深创 APP、实践基地、孵化器、区块链基金等核心产品组成,并拟定在今年4月份推出国内首档区块链底层技术应用项目路演类真人秀节目《链战》,将邀请上百位行业精英进行演讲角逐,从内容、人物、形式等多方面出发,发掘出更多有潜力、有价值、有影响力的区块链创新创业项目,为区块链相关应用的落地与推广创造更好的环境。

深创学院课程涵盖区块链基础、区块链应用、区块链技术、区块链投资等知识,先后举办了“2018区块链行业年会”、“2018年春季国际区块链应用论坛暨大咖高论坛”线下论坛,推出了“区块链行业大咖培训”海外日本游学活动,曾邀请连接资本创始人林嘉鹏、火币网COO煮嘉伟、硬币资本合伙人易理华、极豆资本创始合伙人张议云、阿里研究院高级顾问梁春晓、《第一财经日报》总编辑秦硕、亦来云创始人徐刚、NULS联合发起人冉小波等嘉宾进行授课演讲。

团队方面,深创学院创始团队都是连续创业者,有区块链、媒体、投资基金等行业背景。其中,创始人宝石是连续创业者,曾创立窖主俱乐部,是复旦大学管理学院EMBA客座讲师;联合创始人李想,创立共识资本、岭南会;联合院长任明月,创立矿世云、蜂鸟基金;联合院长汤清海,创立环球收藏网。

极豆资本创始合伙人张议云认为,区块链处于一种新兴的行业,正在从幕后走向台前,有可能成为下一轮全球性的计算范式的第五次颠覆,但目前区块链专业人才稀缺,跟万亿级的大市场形成行业主要矛盾。极豆资本投资深创学院,正是基于这样的原因。未来,极豆资本将继续在区块链领域的投资发力,并促进旗下各投资企业与深创学院的深度合作,为其提供人才保障。

来源:36氪,作者:雨柔

-

融资

融资

注册设计师600万,获1500万美金B+轮融资的站酷如何加速布局

【猎云网(微信:ilieyun)北京】2月24日报道(文/岳丽丽)

2月24日,国内设计师互动平台站酷(ZCOOL)宣布完成1500万美金B+轮战略融资,投资方为美国上市公司Shutterstock。据创始人兼CEO梁耀明介绍,本轮融资将用于深化产品研发,加大市场营销投入,持续发力版权市场,加速旗下站酷海洛的平台化发展,深度布局“原创+正版”的全新生态。

据了解,站酷创办于2006年,曾于2014年7月获得IDG资本领投、时尚集团跟投的A轮融资;2016年8月获得EMC基金和赫斯特资本千万美元级别的B轮融资。

创办12年仅三轮融资的速度并不算快,甚至可以称之为一家慢公司。梁耀明告诉猎云网:“公司并没有强调要发展得快或慢,而是根据行业的节奏去走,在版权市场还没有那么完善的情况下,根据整个市场的节奏去走。”

图为站酷创始人、CEO梁耀明

站酷发展可谓十年磨一剑,他还向猎云网介绍了公司发展的几个重要节点:

2006年站酷网成立:2005年,互联网刚刚兴起,个人博客开始流行,梁耀明也开设了自己的博客,在上面分享和交流设计体会。第二年,他就在这个博客的基础上成立了站酷网,开始了创业之路。2007年,梁耀明辞去公司的工作,全身心投入了站酷的建设;

2009年核心团队成立:2007年后随着站酷联合创始人、CMO赵利利以及CTO芦伟和主编纪晓亮的相继加入,核心团队正式组成。多个核心业务板块负责人的先后加入使创业团队更加完善、稳固,站酷成功转型为国内最早的UGC(用户生产内容)社区;

2010年正式成立公司:北京站酷网络科技有限公司正式成立,开始走上了商业化运营的道路;

2013年开始和资本接触,2014年,他遇到了IDG资本和时尚集团,站酷最终成功融资320万美元。

2014年,站酷上线了正版视觉内容平台“站酷海洛”,彼时站酷网成立10年,沉淀了很多优质内容和忠实的用户即专业的设计师、艺术家等群体,梁耀明考虑到用户对于正版图片的需求因此成立“站酷海洛”。

另外,也是这一年,站酷与B+轮投资方Shutterstock达成了独家战略合作,开始进入正版商业图片领域。

图为站酷创始团队核心成员:梁耀明、赵利利、纪晓亮、芦伟(由左至右)

2015年,打造“站酷高高手”:基于设计师知识变现、学习需求等考虑,站酷与设计教育名师李涛联手打造了公司旗下品牌“站酷高高手”,以录播、直播、线下授课等方式做艺术设计领域的教育培训,再者就是相继的三轮融资。回顾站酷的十多年发展,是一步一步、扎扎实实。

当然,十年磨一剑的还有梁耀明本人。

从个人博客起家到如今,梁耀明坦言自己在业务 、战略、管理等方面都成熟了很多。

里程碑

12年过去,梁耀明开始带着站酷到达了更远更开阔的地方。

此次战略投资建立在Shutterstock和站酷自2014年深度合作以来成功运营的关系基础上,并且对于Shutterstock来说是在亚洲范围内,首次投资“地区性独家分销合作伙伴”,并与其发展成为更长远的战略合作伙伴。

Shutterstock是全球领先的高质量图片、矢量图、插画、视频和音乐素材供应商,为全球各地的企业、营销机构、媒体机构提供高质量正版视觉内容。

据了解,目前Shutterstock在全球范围内与超过30万名供图者有着长期合作,每周更新数十万张新的素材内容,目前在线的图片总量超过1.7亿张,视频超过800万条。Shutterstock总部位于纽约市,在全球拥有多个办事处,客户遍及全球150多个国家。

中国的版权环境越来越好,消费升级和中国互联网产业的超预期发展,为更大的消费级市场在中国快速崛起缔造了惊人的优势。

Shutterstock创始人兼首席执行官Jon Oringer表示:“中国在印刷和数字创意内容使用方面拥有巨大市场,我们很高兴能加强Shutterstock和站酷的合作。我们尊重站酷生态圈在中国版权市场的深远战略布局,并深信其致力于为创意人群服务的良好初衷,此次双方的深度合作可以为中国的创意设计群体及企业级客户提供体验更佳的获取优质正版视觉内容的途径。”

图为Shutterstock创始人兼首席执行官Jon Oringer

目前,站酷海洛已为数万家企业提供安全、高效、优质的视觉创意解决方案,客户包括阿里巴巴、华为、小米、联想、360、奥美等知名企业。

梁耀明谈及此次融资,梁耀明表示此次战略合作对站酷旗下正版视觉内容平台“站酷海洛”在2018年的持续发力影响深远,双方关系的进一步绑定,有助于加速站酷海洛完善产品线,尽快实现一站式正版视觉内容与服务平台的全面落地。站酷已经准备好在即将到来的爆发式市场增长中迎接挑战。

据介绍,在海外,Shutterstock 与 Facebook、微软、谷歌等平台在正版图片领域的深度合作模式已经非常成熟,在国内,互联网巨头对数字资产管理及正版付费的推动意义和示范效应日趋明显,站酷海洛一直立足自身资源及技术优势,积极探索国内正版图片合作的新模式,目前,站酷海洛已通过 API 接入腾讯社交广告,并与金山 WPS 全面实现技术接入和产品模块融合,与多家大型互联网平台深度合作,助力其实现内部设计效率平台的搭建。

“社群+内容+交易”闭环价值

如今,站酷围绕“社群、内容、交易”三大版块构筑而成的“站酷原创生态圈”正在逐步完善,“深耕社群,聚焦内容,促成交易”是站酷生态战略的核心要义。“内容”是站酷生态圈无比看重的一个词,梁耀明告诉猎云网,只有本土优质内容全面快速崛起,站酷的商业模式才能真正跑起来。

目前,站酷网注册用户数 600万,每月新增6万,日均UV达70万人,日PV达700万次,日均发布作品数 2万幅,日均互动 20万次。站酷海洛现有正版图片库存超过1.7亿张,高清视频超800万条。站酷海洛高清视频素材拥有四大独家高端内容:RedBull(极限运动)、FireHorse (异域文化风情)、MovieTone(珍贵历史瞬间)及Flixel(灵动影图)。上线三年来,站酷海洛已为数万家企业提供安全、高效、优质的视觉创意解决方案,每日素材平均下载量超过2000张,客户包括华为、奥美、小米、腾讯等知名企业。此外,站酷还将在素材方面逐渐从图片、视频拓展到音频、字体等更多方面。

据梁耀明介绍,与竞品相比,站酷海洛的核心优势在于通过高效的流程节约时间成本,完备的版权担保让风险无忧。作为典型的互联网产品,站酷海洛拥有强大的技术团队,自主研发图像检索工具,是全球首家上线反向搜索功能的正版视觉内容平台。

除此之外,站酷高高手上线课程总时长近千小时,涵盖设计、摄影、影视、绘画四大专业门类,购买过课程的用户已超过10万人。

据站酷联合创始人、CMO赵利利介绍,在内容为王的时代,站酷将加速释放自身在垂直领域的势能,整合生态链上下游资源,满足关于创意、素材和人的所有需求。

盈利模式方面,站酷主要有三方面的来源:第一,站酷网广告收入;第二,站酷海洛正版素材库的版权交易;第三,站酷高高手的艺术设计垂直培训业务营收。目前70%收入来源于第二部分。

谈及未来图片版权市场,梁耀明表示:“北上广深一线城市对版权意识越来越重视,市场相对成熟,二三线城市的版权意识仍需要时间去培养,需要加强监管让市场更规范。中国的商业氛围会变得越来越好,是值得期待的市场。”

-

融资

融资

【美国】Reflektive完成6000万美元C轮融资,重新构想人事管理

2018年2月15日 /美通社-PR Newswire / - 实时性能管理云公司 Reflektive 今天宣布已完成6000万美元的C系列资金。该轮由TPG Growth领导,TPG Growth是另类资产公司TPG的全球中间市场和成长股权平台。现有投资者Andreessen Horowitz和Lightspeed Venture Partners也参与了该轮融资。

Reflektive将利用所得款项投资研发,以发展其基于云的人员管理解决方案平台。在2017年成功举办之后,Reflektive计划将其工程团队翻倍,并在客户群和行业垂直领域扩大全球市场战略,并不断关注客户的成功。

“我们相信人力资源领导者应该更少关注管理流程,而更多关注影响盈利的战略计划,” Reflektive首席执行官Rajeev Behera说。“我们的目标是帮助公司向所有领导者提供最佳的人员管理实践,以最大限度地提高员工的工作效率和保留率。”

Reflektive为管理人员和员工提供了一套核心绩效管理应用程序,可以轻松提供实时反馈,设置和管理目标,并定期检查以提高参与度,技能开发和战略一致性。Reflektive与Slack,Gmail和Outlook等常用工具集成,使人们能够将反馈和目标一致性无缝地整合到他们的日常工作流程中。

“在当今日益活跃的工作场所,跨行业和全球各地的公司正在从根本上重新思考他们参与,培养和留住人才的方式,” TPG的Brian Dunlap表示,他将加入Reflektive的董事会。“与主要为管理员构建的许多其他人力资源解决方案不同,Reflektive为公司提供了一个创新的,以员工为中心的人员管理平台,旨在让每个组织的员工,经理和团队每天都能参与,提供帮助和使用。”

管理超过130亿美元资产的TPG Growth 之前投资于SuccessFactors,后者是一个性能和人员管理SaaS平台,后来销售给SAP。TPG Growth有着与技术领域新兴领导者合作的历史,其中包括Airbnb,Box,Domo,EverFi,HotSchedules和Spotify等投资。

支持客户行情“我们在2016年选择了Reflektive,因为我们认识到有机会利用灵活的平台提供能够满足我们不断变化的劳动力需求的解决方案,因为我们将继续发展和扩展我们的组织,” 人才招聘和副总裁Stephen Owens表示。在发展保护性生活,一家金融服务公司,成立于1907年。“鉴于我们已经经历了,我们感到无比高兴地看到Reflektive将如何继续开拓绩效管理,发展,需要敏捷的世界领导地位的解决方案,自由流动的团队。“

“我们在2016年决定采用过时的年度绩效评估流程,” Curtiss-Wright首席运营官Tom Quinly说。“我们研究新兴最佳实践的次数越多,我们就越兴奋。我们正在寻找一个高效,敏捷,最重要的平台 - 专注于实时绩效管理和指导。在2017年成功试用Reflektive后,我们现在,我们正在为全球4,000多名员工推出全公司范围的实施。我们非常有信心新的流程以及与Reflektive的合作关系将推动员工的参与和发展。“

“我们最近启动了'正确行事'员工敬业度计划,我们从员工那里听到他们希望更频繁地与经理沟通和反馈,” 全球航空服务公司AAR人力资源副总裁Nicole Colen说。。“当我们寻找一个满足我们需求的用户友好系统时,Reflektive因其提供季度签到以及识别墙而脱颖而出。”

关于TPG增长TPG Growth是全球私人投资公司TPG的中间市场和成长股权投资平台。TPG Growth管理的资产超过130亿美元,主要针对广泛的行业和地区进行投资。TPG Growth拥有深厚的行业知识,运营资源和全球经验,可以推动价值创造,并帮助企业充分发挥潜力。该公司得到了TPG的资源支持,TPG拥有超过730亿美元的资产。有关更多信息,请访问www.tpg.com。

关于ReflektiveReflektive是为人力资源领导者及其敏捷组织提供创新的实时绩效管理解决方案的领导者。Reflektive成立于2014年,为全球400多家客户安全地提供实时反馈和请求,目标管理,绩效评估和Check-Ins应用,包括AAR,Blue Origin,Comcast,Dollar Shave Club,Healthgrades,Instacart, Wavemaker Global和保护性生活。Reflektive 总部位于旧金山,获得了Andreessen Horowitz,Lightspeed Venture Partners和TPG Growth的资金,并在Gartner 2017年人力资本管理报告的酷供应商中获得认可。Reflektive的使命是重塑人员管理流程,使员工能够在工作中茁壮成长。有关更多信息,请访问www.reflektive.com。

以上由AI翻译完成。仅供参考

-

融资

融资

硅新社:企业认证平台 SheerID 完成 B 轮融资 $17,810,000 美元

2018-01-25,企业认证平台 SheerID, Inc. (Eugene, OR, 97405) 完成 B 轮融资 $17,810,000 美元,立即验证个人或组织的凭据,利用对全球数百个权威数据源的访问。

使用多种不同的验证方法,包括权威数据源,基于IP的验证和基于SSO的验证。

帮助企业验证特定顾客人群,比如学生、教师或军人。

来自硅新社(新闻机器人@编形金刚)

-

融资

融资

针对少儿科学教育的「德拉学院」获好未来A轮投资,将基于课程内容研发配套产品

少儿科学教育品牌德拉学院于近日完成1500万元A轮融资,本轮资方为好未来。创始人王猛表示,A轮融资后,德拉学院将在内容基础上研发配套教具,并将原创动漫IP融入教材和绘本。

德拉学院成立于2014年,现在业务条线主要分为对公板块、直接to C的线下社区实验室和免费的科普音视频节目。

1)对公业务。一是与渠道合作进校,已向中关村一小、中关村三小、清华附中(及集团下中小学)、首师大附小等几十所学校输送STEAM整体方案,包括课程、产品、师训、科学实验室建设方案、科技节策划定制方案,旨在以趣味内容提升学生的学习兴趣和理科成绩。二是与科普协会、委员会合作,并承接政府相关项目,比如在“科普中国”计划中,通过“手机百度”APP的语音搜索提供AR视频互动内容。

2)线下校区。德拉学院已在北京地区开设5家直营店,在全国开设15家加盟店,保证服务,长期发展直营。服务学员超过1000人,复购率约在75%,平均客单价在200+元/课。创始人王猛表示,建立德拉学院的初衷是让孩子在家门口有实验室和科技馆,从小了解科学家、工程师、设计师的工作,开阔视野,接触到更多学科。因此,线下校区的课程也“混搭”了不少学科的知识,并在课程设计时为每节课留有惊喜,保护孩子对科学的兴趣。

3)线上节目。内容更偏科普,免费有利于传播。视频节目每集3分钟,在爱奇艺上按周更新(可以点这里感受下),没有固定演员,学员自愿客串当小讲师。节目既锻炼了孩子的表达能力,也让更多家长在竞赛和分数外看到教学效果。音频节目类似我之前报道的科学队长,征集有经验、能把复杂原理讲透的老师录制专业又有趣的科普内容。

创始人王猛出身于中科院。团队现有70余人,德拉学院从理工院校毕业生中严选并集中培训了20余位教师,产品和研发队伍近20人。德拉学院的核心优势在于自主研发的课程内容和逐步过渡的完整体系。课程覆盖幼儿园到初中,从科普到培优,再到编程等更专业的内容,满足不同阶段的学习需求。据介绍,德拉学院2016年营收在500万元,2017年营收约1000万元。

以下为36氪在今年6月对德拉学院的报道全文。

—————————

创客教育是2017年教育市场的一剂“强心针”。因为不论从概念、政策、还是产品来看,创客都帮助孩子们离科学和“教育+科技”更近了。从进入这个领域开始,德拉学院的创始人王猛就有一个愿景:建立社区少儿实验室,让更多人接触到创客。在在北京地区开了4家直营店、全国7家加盟店之后,德拉学院开始尝试线上,试图用有趣的音视频的方式打开更广阔的市场。

在此之前,德拉学院和其它创客品牌一样,对公业务都是主要的营收来源,为他们的课后三点半、科技节项目提供课程解决方案。王猛介绍,目前德拉学院已经进入了10家左右的学校,根据解决方案的内容不同收费不等。

王猛介绍,从成立之初,德拉学员的资金投入基本都在教研上,而教研最核心的就是靠研发部的老师“烧脑”。但是德拉学院的教研综合了很多知识体系,加上教研老师都有专业课背景,因此在教研上有很强的优势,在过去的三年里研发出了300多节课程,现在每周能研发出4节新课。

德拉学院现在的课程内容已经覆盖幼儿园中班水平到初中二年级,有基础课程(比如物理、化学、生物、天文)和创客课程(比如工业设计、焊接)两个体系,课程难度分为启蒙、初级、中级、高级四个等级,另外还有100多个元器件。这件事的难点在于,如何将配套的教具(比如试管、烧杯等)整合成一个标准化的产品包,而且可以和普通的玩具区分开,这其中有很多细节需要考虑。

除了给学校的STEAM解决方案,在商业模式上,德拉学院还在北京地区开设了4个直营校,佛山、大连、天津等地有7家加盟校,加盟采用品牌授权+课程输出的模式,加盟费每3年25万。

王猛介绍,德拉学院采用线下小班授课的方式,目前每个直营店都有100多个学生,单次课时费在220-240元左右,去年全年确认收入500万人民币(包括对公业务收入),年营收增长67%,已经基本实现了盈亏平衡,预计今年年底在全国范围内会有20家加盟校。

他表示,但从硬件来看,德拉学院的产品会分为三个阶段:零散套材、相对独立且能辅助课程、产品成为主线。也就是说,未来将向C端用户、加盟商直接输出成套产品,这轮融资也将主要放在产品包装和供应链管理上。

在课程上,德拉学院采用相对零散但是却有体系的知识点。在营销层面,家长能够看到完整的课程体系,但实际上课时的每个知识点都是独立的,从另一个角度来看,这种设置可以保证随时插班上课,减轻因为等待排课带来的运营压力。另外德拉学院的课程已经基本实现了标准化,一节完整的课程包括教案、实验视频、录屏等等。

今年起,德拉学院将原来的教研组拆分,组成了新的视频部门,开始尝试用短视频的方式做线上传播,加上德拉学院原来在喜马拉雅上推出的音频栏目,王猛把线上的布局比作“科学实验类的下厨房”(类似36氪之前报道过的“玩疯了”),自己搭棚、策划、拍摄、后期,现在已经在爱奇艺上上传了11个视频,另外还有50多个音频节目,视频和音频分别具有娱乐和教育属性,未来会成为德拉学院的常规产品。

原创文章,作者:郝方舟。转载或内容合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

扫一扫 加微信

hrtechchina

扫一扫 加微信

hrtechchina

融资

融资

融资

融资

融资

融资

融资

融资

融资

融资

融资

融资

融资

融资

融资

融资

融资

融资

融资

融资

扫一扫 加微信

hrtechchina

扫一扫 加微信

hrtechchina